九州レインボープライドを応援します/危機時のコミュニケーションについて

今月1日、九州レインボープライドが開催された際に、ステージで参政党のテーマソングが歌われるという出来事があった。

参政党はLGBTの権利擁護に明らかにネガティブで、当事者の存在を否定するような言動を繰り返している。なぜこのような事態になったのか、失望や不安、運営に対する不信感などがSNSで表明された。こういうときの主催者のコミュニケーションは難しい。

取られた危機対応

11月5日には最初の声明がHPに公表され、そこでは発生に至る経緯、「九州レインボープライドは、LGBTQ+を含むすべての人々の尊厳と多様性を祝福し、誰もが安心して参加できる場をつくることを目的としています」といった理念の再確認、「出演者や関係者に対し、中立性に関するガイドラインの共有・同意を徹底いたします」などの再発防止策が触れられた。

そのあと7日にはFacebook上で、実行委員会のメンバーの名前で投稿がなされており、もう少し踏み込んだ経緯の説明と、団体としてのスタンスの表明が出ている。

参政党は、これまでの公の発⾔や政策提⾔の中で、「LGBTQ 教育は⼦どもを混乱させる」「同性婚には反対する」「性の多様性を教えることは社会を乱す」 などといった考えを繰り返し表明しています。これらの主張は、LGBTQ+の⼈たちの尊厳を否定し、差別や偏⾒を正当化するものです。そのため、参政党の活動やメッセージに関わることは、結果として排外主義、「LGBTQ+の権利を制限する⽴場を⽀持している」と受け取られてしまいます。九州レインボープライドは、性的指向や性⾃認に関わらず、すべての⼈が安⼼して⽣きられる社会を⽬指して活動しています。ですから、差別的な発⾔や政策を⾏う政治勢⼒とは明確に距離を置く必要があります。

こちらでは、今回の事案に対して、参政党がなぜ問題であるかという明確な指摘がなされており、不安や不信感、怒りを覚えた当事者らへの共感を示す内容となっている。

起きた事柄の事実確認には時間がかかるが、協働している団体も多いことから速報的なコメントも必要で、このように二段階にわたる情報発信になったのだろう。

想定外のトラブルが起きてしまったときの対応として、今回の九州レインボープライドの対応は適切だったと思う。運営の人たちはとても大変だっただろうが、来年以降もこの活動をぜひ続けてほしい。

プライドパレードへの注目と増大するリスク

今回の事案は偶発的なものだったかもしれないが、近年多くの国でプライドパレードは「狙われやすく」また「燃えやすく」なっていることが指摘される。

ちょうどこの秋には、ILGA EUROPE(国際LGBTI連盟のヨーロッパ支部)はプライド主催者向けのサミットが開催され、呼びかけ文では、プライドパレードが近年さまざまな攻撃や政府からの規制、そしてコミュニティや社会内部の分断と分断といったリスクに以前よりも晒されていると述べられている。

ハンガリーのようにパレードを禁止する政権が現れたり、アンチ・トランスの人々が隊列に入ってアピールを行う事例があったり、以前にはなかったことに対処する必要が出てきているのだろう。極右からの暴力・テロのターゲットになりうることも深刻な懸念として考えられる。

燃えた時のコミュニケーションのポイント

ILGA EUROPEはLGBTアクティビスト向けの危機発生時のコミュニケーションについての講座もネットに公開している。

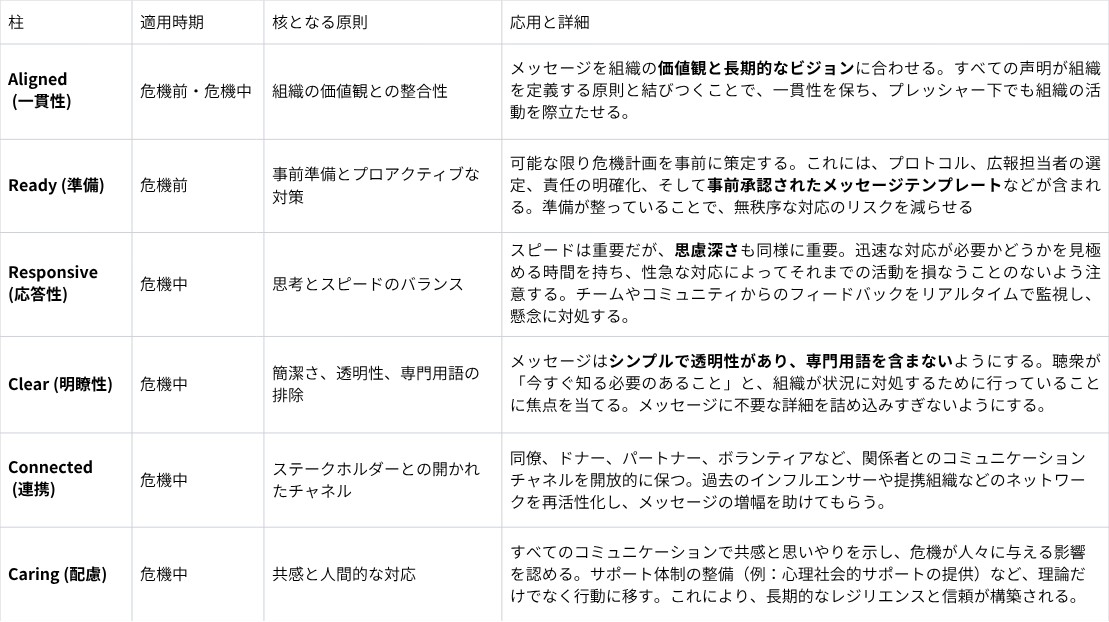

「危機コミュニケーションのARC(Aligned, Ready, Responsive, Clear, Connected, Caring)」と呼ばれるフレームワークが出てきたので、下記に整理してみる。パレード主催者だけでなく、いろんな場面で役立ちそうだ。

ILGA Europeの講座の内容を一部まとめたもの

トランス支持が顕在化された台湾のパレード

最近だと台湾のプライドパレードが、広報担当のスタッフによるトランスフォビックと思われる投稿が見つかったことで混乱に見舞われた。

Yo-Ling Chenの記事によれば、投稿が見つかってから5日後にパレード主催者は声明を発表。ノンバイナリーの団体は「トランスジェンダー排除的な発言が増えるほど、私たちは最前線に立つ必要がある」と表明し、台湾の主要なLGBT団体の一つである同志ホットラインは、パレード参加者に「共に強く」と書かれたトランスジェンダー旗バッジを配布すると発表した。当初混乱はあったものの、ボイコットを呼びかける団体はなく、傷跡は残したものの多くのLGBT団体がトランスコミュニティへの支持を表明する機会になったようだ。

コミュニティの力を感じられる場に

上記のようなケース以外でも、パレードはずっと議論の的でもあり続けてきた。たとえばアメリカやカナダでは、人種差別を繰り返してきた警察(そして有色人種のトランス女性たちにとっては酷い目にあわされる機会が極めて多かった)がパレードを歩くことの是非を巡ってコミュニティが割れるほどの議論がある。

当事者コミュニティのための場所であるはずが、いつの間にか大企業のPRの場所になっているのではないかというパレードの商業化の問題や、それにあわせて政治色が薄まっているのではないかという議論も定番だ。

LGBTコミュニティの中でのバランスの話もある。私も2000年代に、当時は「東京レズビアン&ゲイパレード」だったイベントのボランティアスタッフをやっていたことへの疑問があり、仲間たちと名称変更を提案したり、男女別ではないトイレの増設を訴えたりしていた。それらの多くは近年では解消されている。

こういう話は単一の正解はないから難しい。でも、答えはないなりに、コミュニティの中で話し合い、ときには喧嘩しながら前に進んできた。そういう積み重ねもパレードの歴史、コミュニティの歴史だと思う。

物議をかもすことが生じたとき「ここもまた信用できないのでは」と疑念を持ってしまうのは、これまでハードな人生を送ってきた当事者たちにとっては当然のことだ。

そんなとき、それを乗り越えるような運動を一緒に作っていこうよ、というのもプライドの力であって、九州の事例も、台湾の事例も、結果としてコミュニティの力を感じることができて、少しホッとした。

すでに登録済みの方は こちら